The Render Farm’s Humming

Till Langschied

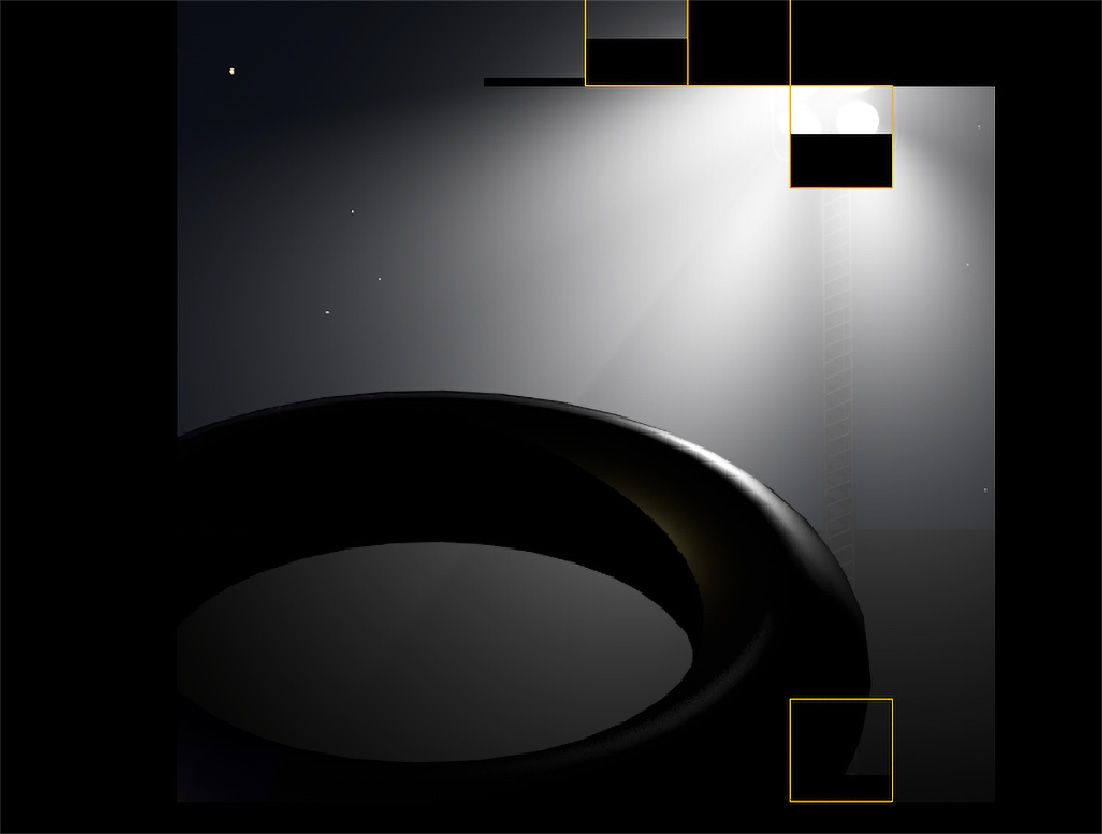

Die Kunst tanzt sich selbst ins Leben in diesen vier Kästchen, die bedacht über meinen Bildschirm kriechen: langsam, von der Mitte heraus, mit schnecken-förmigem Wachstum im Uhrzeigersinn. Vereinzeltes wird erkennbar, wird Teil eines Ganzen, wird Fragment eines Mosaiks, dessen Fugen am Ende in einer ins Unendlichen ragenden Feinheit nicht mehr zu erfassen sind.

Und während dies passiert, starre ich gebannt.

Fast ist es, als wäre man im Jahr 2001 mit einem 32K Modem auf einem frühen Blog und würde den verpixelten jpgs zuschauen, wie sie sich nach unten hin ausdehnen. Balken um Balken. Doch statt eines piepsenden Modems ertönt die Lüftung des Laptops. Die Rechenleistung der Maschine, an der Grafikkarte abgezapft, lässt die Gebläse schwirren und unterlegt das häppchenweise gerenderte Bild mit der Geräuschkulisse eines Miniaturstaubsaugers.

Vieles ist nötig bevor dieser Prozess des Zusammenrechnens von Flächen, Farben und Lichtern gestartet werden kann. Zuerst generiere ich ein Vektorennetz, das sich in der Illusion ein Körper mit einer Oberfläche zu sein, in die materielle Welt pressen möchte. Schäumende Virtualität bricht aus dem Raum der Potentiale in die Semiwirklichkeit der Bits und Bytes einer Speicherkarte. Ist das Netz aus Punkten nach meinem Gusto, überziehe ich es mit einer Haut deren Parameter sich unendlich modellieren lassen. So entsteht in mir ein Gefühl der omnipotenten Kontrolle, dabei weiss ich kaum, welche Auswirkungen mein Schieben an den Reglern haben wird. Erst das gerenderte Bild wird zeigen, was hier wirklich gehext wurde in der Zauberküche mit den Zutaten: Farbe, Diffusion, Leuchten, Transparenz, Reflexion, Umwelt, Nebel, Bump, Alpha, Glühen.

In einem Zusammenspiel dieser Eigenschaften soll etwas entstehen, das vorgibt etwas zu sein. Das digitale Wesen der Dinge macht sie schlüpfrig und so ist es wie ein Skulpturieren mit Quecksilber das zugleich zerrinnt und verdampft während ich es in Form schlagen möchte.

Man macht sich so gut wie nie bewusst, wie viel vierundzwanzig Bilder die Minute wirklich sind. Man erschrickt erst vor diesen Zahlen, wenn man jedes einzelne Bild davon einzeln ausrechnen muss. Jedes Bild manifestiert durch den Interpretationsfleischwolf der abzulesenden Parameter eines Werkzeuges, das ich nie vollends verstehen werde. Es ist wie das Dahinsausen auf einem Hightechzug voll mit bunten Knöpfen und Hebeln. Ich wuchte, klicke, schiebe, projiziere, aber am Ende bleibt es der Geist in der Maschine, der wirklich bestimmt wohin wir fahren. Wenn ich es leid bin mich dieser Abhängigkeit ausgeliefert zu sehen bleibt mir nichts als das Beissen in die Laptopkante.

Bild um Bild. Minute um Minute. Starren und Starren. Die Schnecke kriecht in die Bildhaftigkeit. Kaum ist aber ein frischer Frame gerendert überschreibt sich die Welt selbst mit einem neuen Gedanken davon wie sie glaubt sein zu müssen im nächsten Vierundzwanzigstel einer Sekunde. Währenddessen bläst der Kühler aus dem heissen Maschineninneren. Virtualitätsabgase füllen die Luft des Studios so wie der Terpentindunst das Atelier eine Malerin füllen mag.

Als ich klein war faszinierte es mich wie meine Mutter, kaum war sie von der Arbeit nach Hause gekommen, zuerst die Spülmaschine und dann die Waschmaschine anstellte. Das rhythmische Schäumen der Haushaltsgeräte füllte das Haus mit einem unterschwelligen, feuchten Summen. Ich fragte sie, warum sie dies tat und sie sagte: Wenn die Maschinen laufen weiss ich, dass gearbeitet wird. Dann kann ich es mir erlauben einfach mal auf dem Sofa zu sitzen und zu entspannen. Die Arbeit geschieht auch ohne mich.

Als Kind verstand ich das nicht. Warum muss denn immerzu gearbeitet werden? Ist die Wärme der Maschinen wie ein Lagerfeuer, das uns am Leben hält inmitten der gefährlichen Kälte unserer Müssigkeit? Sind denn die abgepumpten Brackwasser wie der Schweiss auf der Stirn einer Arbeiterin? Es machte alles keinen Sinn. Aber heute, wenn ich in meinem Atelier sitze und höre, wie die Renderfarm die Gebläse meines Rechners aufheulen lässt, kann ich tatsächlich auch erst Ruhe finden. Mit einem Kaffee auf dem Sofa blättere ich dann durch alte Bücher und bin beruhigt in dem Wissen, dass die Arbeit ja getan wird.

Elektromagnetische Magie in den Speicherkarten dieser Wunderkiste erzeugt Bild um Bild. Erzeugt eine neue Zeitlichkeit in verbrauchten Minuten. Rechenminuten werden zu Filmsekundenbruchteilen. Alles ist im Werden, alles wird überschrieben, überholt sich immer wieder selbst wie eine gigantische Flut deren Ebbe statt Geröll ein kleines Stück Kunst zurücklässt, das von mir eingesammelt werden möchte, um dann einmal später in der gleichen Maschine doch in einem anderen Programm zu etwas noch Grösseren zusammengesetzt zu werden.

Kunstproduktion verlässt sich seit jeher auf den Einsatz gewisser Werkzeuge. Durch den Siegeszug der Technik wurden die Werkzeuge komplexer. Computer übernahmen entscheidende Teile künstlerische Arbeit. In den Zeiten von „künstlicher Intelligenz“ fragt man sich sogar, ob sich nicht die Autorenschaft eines Werkes verschiebt, wenn sie mit digitalen Mitteln entstanden ist. Dabei bleibt uns doch nach nahezu jedwedem Wegbrechen von möglichen Definitionen von Kunst vielleicht nur die Feststellung, dass Kunst etwas ist, das mit der Intention Kunst zu sein geschaffen wird. Somit wäre doch völlig ausgeschlossen, dass eine künstliche Intelligenz so etwas wie Kunst selbst als Autor generieren könnte. Die Maschine hat keine Intention. Sie muss immer Werkzeug bleiben, auch wenn sie ein Werkzeug sein mag, dessen Abläufe, Prozesse und Verzwirbelungen wir kaum noch nachvollziehen können während wir es nutzen. Technische Komplexität wird auch niemals die Dürftigkeit einer Idee kaschieren können. So wie es andererseits bereits mit rudimentären rechnerischen Techniken möglich war unglaubliche Dinge zu schaffen. Die 69.63 Kilobytes Speicher der Voyager Sonden von 1977 müssten schauderhaft erzittern beim Verlassen unseres Sonnensystems, wenn sie an die Platinenpower denken könnten, mit denen ich in meinem Atelier lustige Bilder rechnen lasse.

Ich weiss nicht, ob es eine gewisse Traurigkeit in sich birgt mit so schwerem Geschütz auf solch kleine Bilder zu schiessen, die am Ende doch nur hinter der Bildschirmoberfläche kauern können. Das taktile Wohlsein anderer Kunstformen ist dem Digitalkünstler verwehrt. Seine Materialität sind am Ende nur die Kabel, die sich in ungewollt kunstvollen Arten in sich selbst verknoten. Vielleicht hat aber Arthur C. Clarke recht, als er sagte: Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden.

Am Ende ist es diese Magie, die in meinem Stammhirn ein Surren erklingen lässt, dessen Wohlgefühl übers Rückenmark hinab in alle Glieder vibriert.